|

|

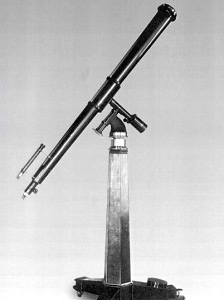

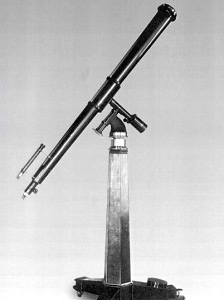

Restaurierung eines Steinheil Refraktors aus

dem Jahr 1870

Links im

Bild eine Originalabbildung, daneben die Beschreibung des Instruments aus einem

alten Katalog der Firma Steinheil und Söhne von 1872. Die Öffnung

beträgt 162 mm bei einer Brennweite von 2.274 mm bei f/14.

Bild öffnen des Katalogblattes mit

Preisliste. |

|

| Über die gravierte Objektivnummer

(6599) konnte - unter anderem über das Steinheil Firmenarchiv - der

Auftraggeber ermittelt werden. Es war Moritz Mittenzwey, der "Erfinder" des

Mittenzwey Okulars. Mittenzwey (1836–1889) war eigentlich Chemiker und war

Eigentümer einer chemischen Farbrik in Pölbitz (Sachsen) in der

Nähe von Zwickau. Er war aber auch immer an Astronomie (als Amateur) und

an astronomischer Optik interessiert und stand viel mit Ernst Abbe in Jena in

Kontakt. Der Refraktor wurde 18. September 1873 von Steinheil an Moritz

Mittenzwey geliefert. Der komplette Lebenslauf von Mittenzwey

ist hier zu finden . |

| |

Das Teleskop kam nach der Wende aus der

ehemaligen DDR in die alten Bundesländer. Es wurde zuvor offenbar

jahrelang in einem Kohlenkeller gelagert, dementsprechend erbarmungswürdig

war der Gesamtzustand. Das Bild rechts zeigt einen Blick von hinten auf den

Tubusflansch des Okularauszuges.

Es war auch nicht mehr komplett

vorhanden. Es fehlten:

- Das

Sucherfernrohr,

- der komplette

Polblock und die Rektaszensionsachse und das

- komplette

Stativ.

Alle fehlenden Teile

wurden komplett nach einigen Originalabbildungen nachgebaut. |

|

|

| |

| Das Objektiv war

oberflächlich in recht gutem Zustand (Kratzer, keine Schlieren oder

größere Blasen im Glas) aber stark verschmutzt und wurde bei Zeiss

in Jena in kompetente Hände gegeben. Dort wurde es gereinigt, die Fassung

leicht überarbeitet und neu zentriert. Auf eine Vergütung und/oder

Entspiegelung wurde verzichtet, was dem Objektiv nicht zum Nachteil geriet.

Spätere Beobachtungen zeigten, dass es bis auf die übliche

Restchromasie einfacher Fraunhofer Objektive von sehr guter Qualität ist

(Bildschärfe, Abbildungskontrast). |

|

| |

|

| Der Tubus

war wie oben schon erwähnt in einem sehr

schlechten Zustand. Die folgenden Bilder zeigen einige Ansichten des

Teleskoptubus vor Beginn der Arbeiten. |

| |

|

|

|

|

Das Gegengewicht (28Kg Blei)

|

Die Objektivfassung |

Der Objektivdeckel |

Tiefe Risse im Holztubus |

|

|

|

« « In der (sehr

dünnen) Mahagonifurnierung des Tubus befanden sich tiefe Druckstellen. Die

Lackierung des Tubus wurde mit einer Lackmischung behandelt, der mit keinem

heute zutage handelsüblichen Abbeizer beizukommen war.

« Der komplette Tubus wurde deshalb mit einem

Schabemesser solange behandelt, bis die Lackschicht und alle Druckstellen

entfernt waren. |

|

| Anschließend wurde mit Sandpapier geschliffen und zum Schluss

auf einer Rollenauflage in einem durch eine Sauna auf 40 Grad aufgeheizten

Arbeitsraum von einem erfahrenen Tischler mit einem speziellen Bootslack und

mit der Hand lackiert. |

| |

» » » Das Bild

zeigt den fertig geschliffenen Tubus vor der

Außenlackierung.

»

» Ein großes Problem war die Innenbearbeitung des

Teleskoptubus wegen der insgesammt 21 fest eingebauten

Blendenringe.

Zuerst wurde mit einer Stahlbürste, die über

einen Stab verlängert war, alle losen Reste der Innenlackierung und

Schmutzpartikel gelöst und der Tubus anschließend

ausgesaugt.

» Vor der

Innenlackierung wurde der Tubus innen mit einer desinfizierenden Lösung

ausgespritzt - auch zur Abtötung von Pilzbefall. Dazu wurde eine umgebaute

Gartenspritze mit verlängerter Düse mit einem Druck von |

|

|

|

|

3 bar eingesetzt. Nach Trocknung wurde der Tubus mit tief

mattschwarzem Lack bei ständiger Drehung des Tubus auf der Rollenauflage -

satt - lackiert.

|

| Die Messingteile |

| |

Einige der Messinteile - wie z.B. die völlig verformten Ringe

für das Sucherfernrohr (») waren nicht

zu retten und wurden neu hergestellt.

Alle anderen Messingteile (»

») wurden soweit möglich in die Drehbank aufgenommen und bei

dicken Wandstärken übergedreht. Wo dies nicht möglich war, wurde

mit |

|

|

|

Sandpapier gearbeitet und

zum Schluss mit feinster Stahlwolle poliert. Aschließend wurde alle

Messingteile mit transparentem, hochglänzenden Zaponlack behandelt. Die

Bilder zeigen das Gegengewicht vor- und den Flansch des Okularauszuges nach der

Bearbeitung. |

| |

| Die fehlenden Teile der

Montierung |

| |

|

|

|

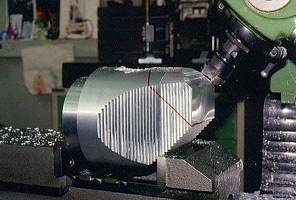

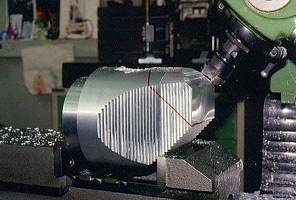

Ein großes Problem stellte der Nachbau des kompletten Polblocks

dar. Zuerst wurde ein Polblock nach einem Holzmodell aus Bronze

gegossen.

Die Bearbeitung auf der Fräsmaschine erwies jedoch als zu

gefährlich und die weitere Bearbeitung wurde abgebrochen. |

|

» Stattdessen wurde der Polblock

stufenförmig aus einem massiven Aluminiumblock vorgefräst und

anschließend mit Aluminiumspachelmasse in seine endgültige Form

gebracht.

» » Die Halterung

für die Stundenachse wurde aus Aluminium gefertigt und auf den Polblock

aufgesetzt. Das Bild rechts zeigt den Polblock mit montiertem

Achskreuz.

Auch nicht

unproblematisch war der Nachbau des Stativs und secheckigen konischen

Säule für die Montierung. |

|

|

|

| Nachbau des Stativs |

| |

|

|

Die ganze Einheit wurde aus MDF-Platten zusammengebaut,

anschließend mit Mahagoni furniert und abschließend ebenfalls mit

Bootslack behandelt. |

Ganz zuletzt bekam das Dreibein Nivellierschrauben und Rollen zum

leichteren Bewegen des Teleskops.

Polblock und Stativ werden über

eine durchgehende M20 Gewindestange miteinder fest verbunden. |

|

|

| |

|

|

Heute steht das Gerät - neben anderen historischen Teleskopen an

seinem endgültigen Ort («). Zuvor wurde

das Teleskop jedoch am Sternenhimmel getestet («

«). Abgesehen von die für Fraunhofer Objektive typische

Restchromasie, zeigt das Objektiv eine extrem scharfe und kontrastreiche

Abbildung; umso erstaunlicher als Objektive in der damaligen Zeit mit der Hand

- und ohne die heute üblichen Test- und Messmethoden - "hingepröbelt"

wurden.

Versuch einer historische

Wertermittlung des Steinheil Refraktors

Ganz oben in der

Abbildung steht ein Kaufpreis von 3.400 FL. FL steht für Florin

(gleichbedeutend mit Bayrischen Gulden). Zur Wertermittlung wurde das

Jahreseinkommen (im Jahr 1873) des Reitstallmeisters der Familie Krupp

herangezogen. Es betrug 620 Florin, somit repräsentierte der Wert des

Teleskops 5,5 komplette Jahresgehälter.

- Gesamtarbeitszeit der

Restaurierung - verteilt über 5 Jahre - ca. 1.000 Stunden

- Reine Materialkosten ca.

3000 Euro

|

|

Eine weitere Restaurierung eines 110 mm Steinheil Refraktors etwa aus

dem Jahr 1910 finden Sie hier.

Eine umfangreiche Seite über "Legendäre Amateurteleskope des

20. Jahrhunderts" finden Sie hier. Dort sind auch einigen Restaurierungen von

Kosmos und Butenschön Teleskopen aus den 50- und 60 ziger Jahren des

letzten Jahrhunderts zu finden. |

|

|

|

|

|

| All Images and all

Content are © by Wolfgang Paech |